发布时间:2025-10-17点击量:525

2025年10月15日下午,第八届中国生态文明大讲坛分会场暨上海师范大学资源环境科学专业科普活动在上海师范大学奉贤校区大学生发展中心顺利举行。本次活动由中国生态学学会科普工作委员会和上海市生态学学会主办,上海师范大学环境与地理科学学院承办,聚焦于“城市生物安居·土壤健康守护·校园生态疗愈:共绘美好生活”主题,为生态学专家与广大学子提供了科普交流的平台。本次活动由上海市生态学学会秘书长、上海师范大学资源环境科学专业负责人马群副研究员主持。

活动伊始,环境与地理科学学院副院长杜士强教授发表开场致辞。他强调生态保护在城市发展与校园建设中的关键意义,鼓励同学们以此次活动为契机,深化对资源环境领域的理解,将生态理念融入学习与实践,为构建美好生态贡献青春力量。

杜士强教授开场致辞

简短致辞后,科普讲坛正式拉开帷幕。三位领域专家围绕城市生物、土壤健康、校园生态三大议题展开分享,内容深入浅出,同学们沉浸在这场思想盛宴中,积极思考、踊跃交流。

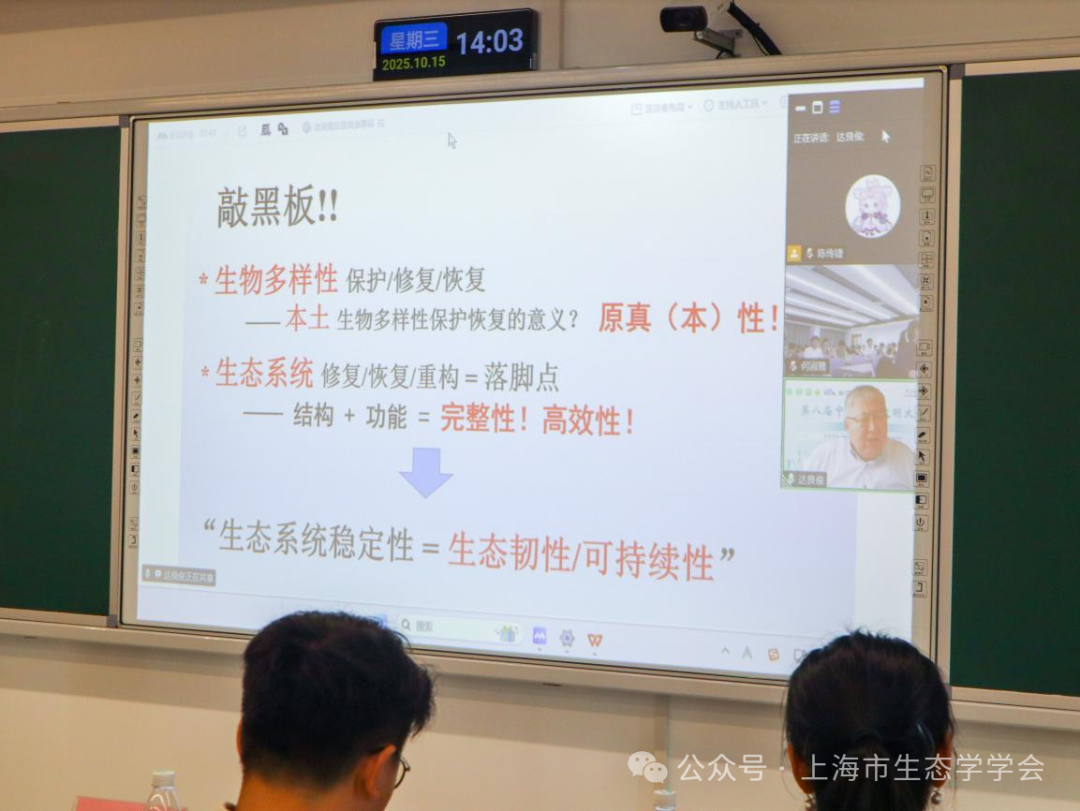

首场报告由西安建筑科技大学达良俊教授带来,题为《城市,如何让生物生活得更美好?——从人工建筑地标走向自然生命地标》。他结合丰富案例,指出城市生态应聚焦本土生物多样性保护与恢复,倡导“真绿”而非“假绿与伪绿”。达教授以一连串发人深省的问题——如跨地带植物种植是否合适、人工修剪的植物是否真正“美好”——引导同学们反思城市生态的形式主义。他的分享不仅传递了生态建设的科学理念,更以深沉的情怀感染了在场学子,激发大家为构建“人与自然生命共同体”贡献力量。

达良俊教授线上分享

随后,华东师范大学邓泓副教授以《土壤生病了怎么办?——从脚下的泥土到餐桌上的粮食》为题,与同学们亲切互动。她从“中午吃了什么”切入,从土壤的定义、重要性以及现阶段土壤存在问题以及治疗方案这些方面生动阐释了土壤作为生态系统“基石”对人类不可或缺的意义,并敲响土壤健康的警钟。此外,邓老师系统介绍了土壤治理的技术路径以及团队在横沙东滩等地的实践案例。

邓泓副教授在分享土壤议题

学生提问环节

土壤议题引发了同学们的浓厚兴趣。环境与地理科学学院的董同学率先提问:“针对土壤看不见的退化过程,应如何防治?”邓老师从实际调查出发,详解关键指标与研究方法,为学生后续探索指明方向。生态学专业王同学则关注有机肥使用中潜在的重金属污染问题,邓老师肯定了该思考的价值,并强调治理中需甄别肥料来源、因地制宜科学施用。

在最后报告中,同济大学陈静副教授以《花园里的诗与远方:创新・艺术・疗愈的校园故事》为题,展现了校园生态景观的无限可能。她所展示的“梦想花园”“碳汇花园”等案例,融合创新设计与心理疗愈功能,不仅美化了 校园,更成为劳动教育与美育融合的生动载体。陈老师讲述的校园故事,让生态理念从书本走入现实,让生态理论实际书写在祖国的土地上!

陈静副教授介绍多个花园案例

讲坛结束后,活动进入“资环学子产品速展”环节。资源环境科学专业大三学生周志富展示了团队研发的早教坐姿矫正产品,从一代到三代持续迭代,展现了跨学科创新的活力,兴趣是最好的老师。在场专家充分肯定其成果,并建议进一步开展市场比对、数据收集与应用场景拓展,鼓励团队在实践与竞赛中持续成长。

资环学子周志富分享早教产品

活动尾声,由马群老师进行总结发言。全体参会人员合影留念,为这场融合科学、艺术与责任的生态之旅画上圆满句号。本次活动不仅搭建了学子与专家对话的桥梁,更在年轻心灵中播下了守护绿水青山的种子,为未来的资源环境专业注入新的希望与想象。

参会人员合影留念

本届大讲坛由中国生态学学会、上海市科学技术委员会、上海市生态环境局、上海市科学技术协会、上海科技馆联合主办,中国生态学学会科普工作委员会、上海市生态学学会承办,上海科普教育发展基金会、上海教育出版社、上海市长宁区生态环境局等十余家单位协办。中国生态文明大讲坛是中国生态学学会精心打造的品牌科普活动。自2018年由中国生态学学会科普工作委员会和全国生态文明教育科学传播团队共同发起以来,在多方共同努力下,已成功举办八届。活动汇聚生态学家与社会科普专家力量,致力于向公众传播生态理念、普及生态科学知识。迄今,大讲坛足迹已覆盖全国近20个省市,吸引超100家单位参与,累计设立主、分会场200多个,线上线下受众1100多万人次,为提升公民生态科学素养发挥了重要作用,社会反响积极。

稿件:王恩光、何淑雅、王圣辰、陈传婕

编辑:董嘉懿

审核:马群

(上海市生态学学会 供稿)