发布时间:2025-10-17点击量:585

2025年9月26日下午,第八届中国生态文明大讲坛——生物多样性科普进校园分会场在华东师范大学附属闵行永德学校顺利举行。本次活动由中国生态学学会科普工作委员会和上海市生态学学会主办,华东师范大学生态与环境科学学院联合永德学校承办,并得到了闵行区科普项目(25-H-04)支持。同学们通过主题讲座、科普展览、校园科学考察 “三维联动”,开启沉浸式生物多样性探索之旅,不仅收获满满干货,更掀起 “追科学偶像、践生态责任” 的热潮。

开场致辞:播种生态责任,搭建科研与校园桥梁

活动在华师永德学校严熙校长的致辞中拉开帷幕。作为生物教师出身的校长,她结合 “升龙烟花” 事件引发的生态思考,强调 “生物多样性教育不是简单的知识传递,而是生态责任与科学精神的播种”。她还分享了学校 “友爱蓝” 护河行动、校园生物多样性观测等长期实践,并透露将持续推进 “校园微生态” 项目,让 “科学的种子真正长成森林”。

严熙校长致辞

华东师大生环学院王晶晶副书记在致辞中回顾了中国生态文明大讲坛自 2018 年发起以来的成果 —— 覆盖全国 近20个 省市、1100万余人次受众,已成为连接科研机构与校园的 “科普纽带”。她提到学院近年打造的 “生态环境小课堂”“光启生态环境班” 等品牌活动,呼吁更多社会力量携手,打造 “可听、可看、可感、可参与” 的青少年科普活动,让生态保护理念深入人心。

王晶晶副书记致辞

聘任仪式:

聘“校外导师”,为生态教育注入专业力量

简朴而庄重的 “科学教育校外导师” 聘任环节,是本次活动的重要一环。严熙校长与费萍华副校长共同为全国生态文明教育科学传播首席专家浙江大学唐建军教授、自然资源部第二海洋研究所曾江宁研究员、华东师大生环学院王晶晶副书记、邓泓副教授四位专家颁发“科学教育校外导师”聘书,指导学校师生开展生态科普与实践研究,培育具有科学精神和生态素养的新一代。

受聘仪式

科普讲座:

从深海到陆地,生物多样性 “讲” 出哲学与酷感

“原来海洋生物的世界这么酷!” 随着自然资源部第二海洋研究所曾江宁研究员的深海影像播放,全场同学发出阵阵惊叹。曾江宁以《保护海洋生态,珍爱地球家园》为题,系统阐释海洋生态系统的脆弱性 —— 从珊瑚白化到渔业资源衰退,他用直观的数据与画面,引导学生思考 “全球生态安全与个人行为的关联”,让 “深海不是‘无人区’,而是人类未来的‘生命线’” 的理念深入人心。

曾江宁研究员讲解

“我们不是地球的拥有者,而是生命的同行者!” 浙江大学唐建军教授的开场金句,瞬间点燃全场氛围。他以《自行其道,生物最妙》为题,从“昆虫的建筑智慧”到“植物的社交网络”,把生物多样性讲出了幽默感和哲学感,现场掌声不断,以生动案例展现陆地生物多样性的精妙设计,强调每一种生命都在生态网络中扮演不可替代的角色。

唐建军教授讲解

同学们踊跃提问,与专家展开热烈互动。唐建军教授在总结中寄语青少年:“生态认知是生态文明建设的基石,今天的讲座不仅是知识的传递,更是责任的接力。讲座结束后,同学们更是蜂拥上台,有的求签名,有的递上亲手绘制的专家形象手绘,高一学生林之润激动地说:“从来没想过科学家也能这么圈粉!这次我真切感受到了科学的魅力。”

同学们踊跃提问

科普展览:

标本、工具与互动,让 “生命之网” 看得见、摸得着

如果说讲座是 “听觉盛宴”,那崇志楼一楼北厅走廊的科普展览,便是让生物多样性 “可视化” 的 “探索乐园”。展览以 “万物共生・校园同行” 为主题,通过“生命万花筒”、“人类的衣食父母”、“日渐消失的生物”、“保护生物人人有责”等内容介绍了保护地球万物的迫切性和有效途径,并结合华东师大生态学本科生野外考察中采集的标本展示,让抽象的生态知识变得 触手可及。展览中还设置了科学考察工具体验与互动活动,志愿者们逐一介绍红外相机、灯诱棚、望远镜、GPS 定位仪等工具的使用方法并指导同学们亲自体验志;生态知识有奖问答、湿地生态桌游、植物压花等互动项目前更是排起长队 。学生们或专注绘制植物干花徽章,或组队参加生态桌游,在趣味体验中理解湿地生物的网络关系,知识问答更让 “守护万物共生” 的理念在学生心中悄然扎根。

华东师范大学《丈量美丽中国》课程采集标本展示

生物多样性知识有奖问答

科学考察工具体验

湿地桌游

植物干花徽章制作

校园科考:

亲手丈量身边生态,把 “课堂” 搬进自然

“帮我拉一下卷尺,我来记录胸径!”“这株灌木的覆盖度大概是多少?” 校园里,七、八年级的学生在华师大生环学院志愿者的带领下,分成 “植物组”和“昆虫组”,开启 “接地气” 的科学考察体验。

植物组的同学手持胸径尺、测高仪,在校园角落划定 10 米 ×10 米的乔木样方与 5 米 ×5 米的灌木样方 —— 一组学习识别并统计乔木树种以及胸径、树高,一组负责测量灌木树种的覆盖度,志愿者全程指导使用“样方法”进行统计以便科学反映群落的结构特征。学生们分工协作,有的蹲在地上记录数据,有的端正地举着测高仪,脸上满是认真的表情。

科学考察体验

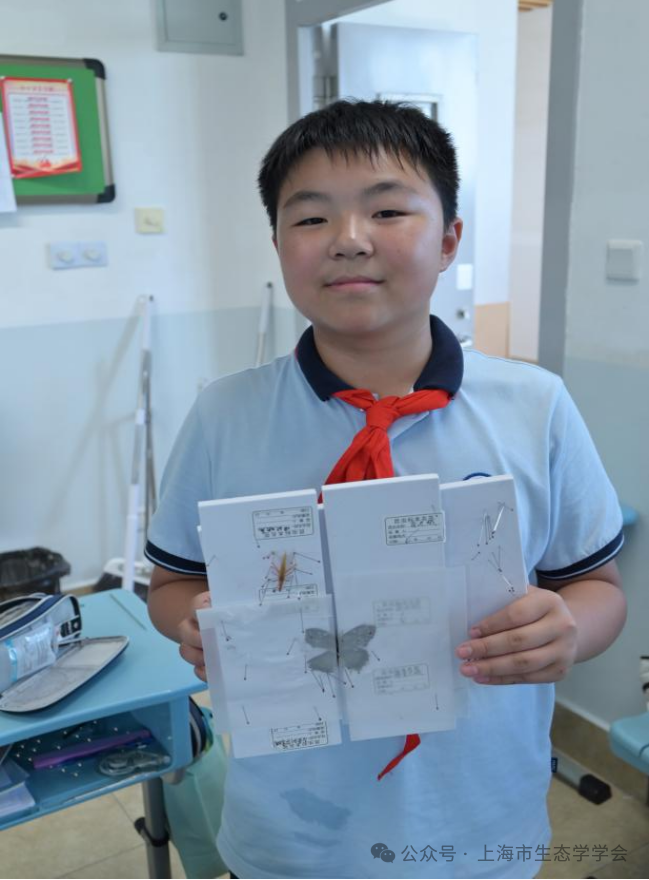

昆虫组的同学则在教室开展 “标本制作实践”。志愿者们演示了“直翅目昆虫整姿”和“鳞翅目展翅”两种主要的昆虫标本制作技巧:用针调整六足的位置并交叉固定,让蝗虫蚂蚱的六足清晰对称地展开在身体两侧;用温水浸泡干燥蝴蝶的身体和翅膀基部,缓慢用硫酸纸压开,展现出蝴蝶飞翔的姿态。七(5)班傅瑞杰同学小心翼翼地拨动蝗虫带刺的后腿,他说:“这个过程特别考验耐心,我感觉自己不是学生,而是在雕琢‘生态艺术品’,也更懂昆虫的结构之美了。”

昆虫标本制作

结语:

以知促行,为 “生态之城” 播撒未来种子

本次活动不仅是一次科普体验,更是华东师大 “科研 - 科教 - 科普” 三科并举理念的生动实践。未来,华东师范大学附属闵行永德学校将继续依托高校资源,开展更多 “科普 + 实践” 活动;华东师大生环学院也将持续推动 “生物多样性进校园”,引导青少年从 “了解生态” 到 “守护生态”,为上海 “生态之城”和国家生态文明建设注入青春力量。

本届中国生态文明大讲坛由中国生态学学会、上海市科学技术委员会、上海市生态环境局、上海市科学技术协会、上海科技馆联合主办,中国生态学学会科普工作委员会、上海市生态学学会承办,上海科普教育发展基金会、上海教育出版社、上海市长宁区生态环境局等十余家单位协办。 中国生态文明大讲坛是中国生态学学会精心打造的品牌科普活动。自2018年由中国生态学学会科普工作委员会和全国生态文明教育科学传播团队共同发起以来,在多方共同努力下,已成功举办八届。活动汇聚生态学家与社会科普专家力量,致力于向公众传播生态理念、普及生态科学知识。迄今,大讲坛足迹已覆盖全国近20个省市,吸引超100家单位参与,累计设立主、分会场200多个,线上线下受众1100多万人次,为提升公民生态科学素养发挥了重要作用,社会反响积极。

撰稿:杨冰 谭晶 林之润 李引

摄影:罗英 马敬波 唐汉昕

审核:邓泓 马群

编辑:董嘉懿

(上海市生态学学会 供稿)