发布时间:2025-02-17点击量:1441

中国科学院北京森林生态系统定位研究站(简称北京森林站)于2024年被学会批准为中国生态学学会生态科普教育基地。北京森林站依托于中国科学院植物研究所,由中国科学院动物研究所与中国科学院生态环境研究中心参与共建。1990年,经中国科学院和北京市政府批准,由已故著名生态学家马世骏和侯学煜及相关专家论证建立,1992年加入中国生态系统研究网络(CERN)。北京森林站位于北京市门头沟区清水镇小龙门国家森林公园内,属于北京百花山国家级自然保护区核心区,由时任中国科学院副院长孙鸿烈院士会同有关专家选定。现任站长为刘玲莉研究员,学术带头人有刘玲莉研究员、张知彬研究员、马克明研究员、郭良栋研究员和苏艳军研究员。

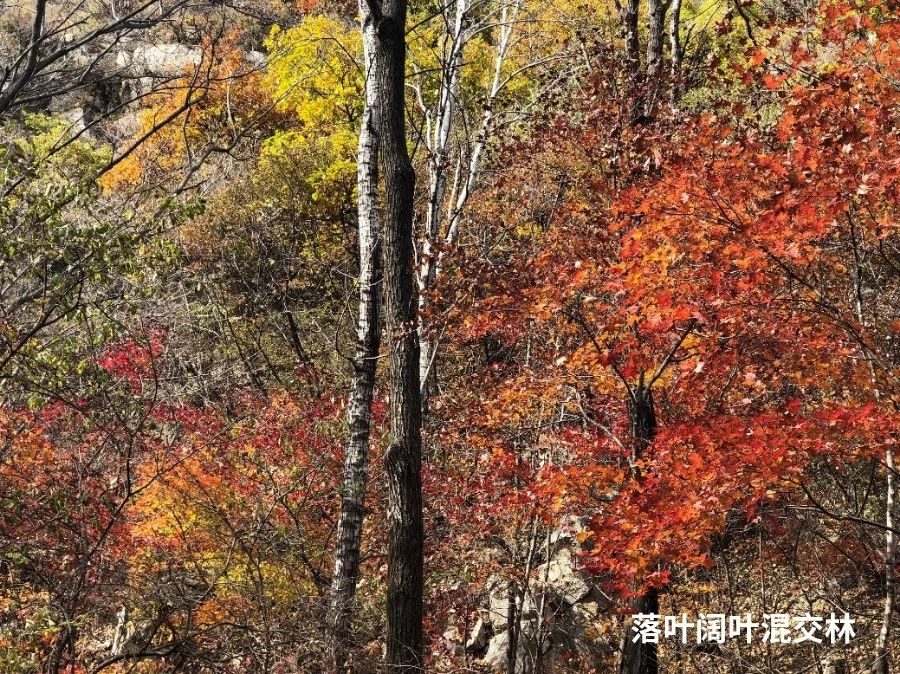

站区年均气温为6-7摄氏度,年总降雨量为450-720毫米,全年无霜期110天左右。该区物种资源丰富,为国家一级保护动物褐马鸡的主要栖息地之一,并有第三纪古热带植物区系的孑遗种、国家二级保护植物黄檗分布。站区拥有京津冀地区保存最完好的暖温带落叶阔叶林和完整的植被垂直带谱,是暖温带森林生态系统结构、功能与过程研究的重要平台。

北京森林站包括综合办公区与科学实验区。综合办公区建有综合实验楼1座,平房1排。综合实验楼内有实验室、样品保存室、会议室、会客室、展览室、宿舍等30余间,平房包括食堂、活动室、储藏室等,可同时满足70位科研人员到站开展工作的日常需求。科学实验区包括暖温带落叶阔叶混交林综合观测场、气象观测场、天然地表径流观测点、地表坡面径流观测场。暖温带落叶阔叶混交林综合观测场于1990年建成,主要观测设施包括树木径向生长自动观测系统、土壤温湿盐自动观测系统、物候相机、凋落物框、雨量筒、树干径流接收器、叶面积指数观测点、坡面径流观测场和冠层观测铁塔等。气象观测场于1992年建成,设有人工气象观测系统、自动气象观测系统、土壤水分观测系统和大气干湿沉降采集系统等。天然地表径流观测点设有径流泥沙连续自动观测系统,包含高频雷达水位计和径流水样采集分析组件。地表坡面径流观测场建于1990年,共4处,分别位于油松林(1处)、落叶松林(1处)、落叶阔叶混交林(2处)。

近5年,依托北京森林站承担各类国家科研项目23项,包括国家自然科学基金杰出青年基金1项,优秀青年基金1项,中国科学院战略性先导科技专项1项,国家自然科学基金重点项目1项,科技部重点研发计划项目、课题等6项,科技部科技基础性工作专项2项,国家自然科学基金面上和青年项目等10项。

北京森林站进行开放交流与科普活动,组织自然主题夏令营与“与科学家面对面”科普活动。2023年7月,《生命世界》编辑部、“耶鲁大学北京校友会”和北京市大兴区蒲公英中学师生在北京森林站开展自然主题夏令营活动。蒲公英中学师生分组进行了植物识别、气候观测、样方调查等植物生态学野外实践,亲身体验了植物生态学家的野外科研工作,对野外科研数据的采集过程和科研工作的意义都有了更深入的理解。《生命世界》编辑部主任裴克全介绍了杂志的整体情况,并代表编辑部向蒲公英中学捐赠了杂志,鼓励同学们热爱自然,走进自然,积极探索生命世界的神奇与奥秘,也希望通过对《生命世界》杂志的阅读与学习,进一步开拓视野,了解更多关于生命的知识。2022年9月,北京贵州企业商会走进北京森林站,开展“与科学家面对面”科普活动,活动由主题交流、实地考察与团队建设三个部分组成。中国科学探险协会副秘书长、实验室树木年轮与孢粉研究组组长张齐兵研究员介绍了北京森林站科研、监测、示范、服务等方面的情况,并展示了研究组在贵州地区开展的树木年轮相关研究工作,分享了“生态与经济发展”的相互关系和科学思考。

中国科学院北京森林生态系统定位研究站

综合办公区

暖温带落叶阔叶混交林综合观测场

气象观测场

天然地表径流观测点

地表坡面径流观测场

自然主题夏令营活动

“与科学家面对面”科普活动

台站风光:

(中国科学院北京森林生态系统定位研究站 供稿)